2008年09月18日

家庭のCO2算定

カーボン・オフセットフォーラムから「カーボン・オフセットの対象活動から生じるGHG排出量の算定方法ガイドライン(素案)」が出されています。目的は市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガス(GHG)排出量を認識することにあります。

<家庭用の総GHG排出量の算定対象>

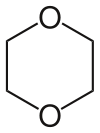

家庭の日常生活で使われるエネルギー消費量(電気、ガソリン、灯油、都市ガス、LPG消費に伴うGHG排出量)、水道使用量、および廃棄物発生量の総量を対象としています。

<算定式の基本的な考え方>

GHG排出量=Σ(エネルギー消費量×GHG排出係数)

+Σ(水道使用量×GHG排出係数)

+Σ(廃棄物発生量×GHG排出係数)

* GHG排出係数はレベルに応じて変わります。

<レベル>

レベル1は、温室効果ガスイベントリオフィスが公表する「家庭からの二酸化炭素排出量」を標準値として利用する。2006年度の世帯あたりGHG排出量は5,300kg-CO2。しかし、家庭や小さな事業所の努力の結果が数値化することができません。

レベル2は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第三条の「排出係数一覧表」に示すGHG排出係数を用いて算出します。少なくともレベル2を維持しなければ、努力の結果を数値化して判断することができません。当社が行っているISO14001もこのレベルです。なお、電気については関西電力が原単位を公表しているので、公表値を採用しています。

レベル3は、当該地域のエネルギー、地域水道等、地域のGHG排出係数を用いて算出します。

<問題は市町>

問題なのはレベル3。水道は水源によって水処理方法は異なり、地域の地形によってはポンプの台数や能力は大きく異なります。本来であれば市町の水道が独自に水道1m3あたりのGHG排出係数を公表すべきでしょうが、現在のところ、その動きはありません。しかし、水道ビジョンを策定した水道事業体では簡単ですよ。

また、下水道も同様で流域下水道と農業集落排水施設によってGHG排出係数は大きく異なります。一般廃棄物も同様で運搬距離や処分方法によってGHG排出係数は大きく異なります。しかし、現在のところ、自治体の対応が全く進んでいませんから、早急な対策が必要です。

Posted by

西日本技術の環境調査員

at

07:28

│Comments(

0

) │

環境