2009年02月17日

淡水魚と海水魚が一緒に暮らす

2~3年前「素敵な宇宙船地球号」でテレビ放映され、「愛・地球博」で展示されていた淡水魚と海水魚が一緒に暮らす水槽。はじめて見たときは衝撃的。もう、ブームは去ったことですから、今日は、この技術を整理してみましょう。

淡水魚と海水魚が一緒に暮らす水槽であっても、その開発者、手法は全く別物。「素敵な宇宙船地球号」で紹介されたのは岡山理科大学専門学校の先生が開発した「好適環境水」。「愛・地球博」で展示されていたのは、独立行政法人 産業技術総合研究所の先生が開発した「ナノバブル」。

<好適環境水>

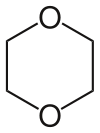

魚の浸透圧調節に深くかかわる電解質(カルシウム、マグネシウム等)を淡水に加えることで、海水魚と淡水魚が同じ水槽内で生育できる環境を作ったのが好適環境水。

「釣りバカ日誌18」の岡山ロケを記念し、JR岡山駅1階の「つどいの広場」に水槽が置いてあるらしいのですが、岡山駅はキオスクで雑魚(じゃこ)のてんぷらとビールしか見たことがありません。

お腹が空いたらママカリ寿司、お土産はお腰に付けた吉備(きび)団子。駅構内で簡単に昼食を済ますなら「讃岐うどん」。岡山の中華料理ランチは、おかずがたくさん。岡山の中華は関西よりもお得感が一杯。

話が横道に逸れました。

好適環境水は、低コスト(人工海水の1/60)、水資源のみで海水魚が養殖可能(山中で養殖が可能)、海水より成長が早い等の利点があります。発表時、1年以内にコマーシャルベースで実用化としていましたが、その後の情報は発表されていないようです。

<ナノバブル>

天然の汽水域(海水と淡水の混合部)の水を使い、発生機によって酸素ナノバブル水を作り、そこに淡水魚、海水魚、深海魚を同じ水槽で飼育。酸素ではなく、ナノバブルの存在そのものが細胞レベルに影響しているらしいですが、なぜ、このような現象が起こるのか研究中。何か生理活性効果がありそうな泡です。

ナノバブルは直径が200ナノメートル(1ミリメートルの5000分の1)よりも小さい泡で、生物の細胞レベルへの直接的な働きかけなど、工学的な応用の可能性が高く、さまざまな可能性を秘めています。

個人的に気になることがひとつ。シンボルとして金魚を飼っています。しかし、フナやコイは結構汚れた水でも生息しています。これらの種は本来、浸透圧調節機能も高いのかもしれない。

Posted by

西日本技術の環境調査員

at

07:28

│Comments(

0

) │

環境